„Keine Botschaft ist auch eine Botschaft“, überrascht mich Andi zum zweiten Mal. „Heureka!“ fauche ich begeistert. „Natürlich, das ist der Schlüssel“, sinke ich auf meinem Stuhl zusammen.

Zweimal habe ich unmissverständlich darum gebeten, Onkel Werner, Tante Erika und Karin – unsere Verwandten in Wuppertal zu grüßen. Mit keiner Silbe ist meine Mutter darauf eingegangen.

Sie hätte sich systemkonform distanzieren können, indem sie mich zurechtweist, solche Grüße gefälligst zu unterlassen.

Zu schreiben, meine Grüße ausgerichtet zu haben, wäre gefährlich. Sobald die Stasi herausfindet, wer diese Verwandten tatsächlich sind, säße sie selbst mit einem Bein im Knast.

Deshalb hat sie „laut“ geschwiegen. Die nächste Gelegenheit würde sich sowieso erst bieten, wenn meine Eltern in den Februarferien zum jährlichen Wintersport ins Riesengebirge fahren.

Aus Tschechien eine anonyme Ansichtskarte nach Wuppertal zu schicken, ist weniger riskant, als aus der Gegend von Halle-Neustadt einen Kontaktversuch zu unternehmen.

„Hoffentlich bist Du kein Spitzel“, knurre ich Andi an. „Ganz bestimmt nicht“, knurrt er zurück. Warum ich das glauben soll, will ich wissen. „Weil ich gerade erst einem die Fresse poliert habe“, zischt er mich an.

Dann erzählt er mir seine Geschichte: Einer seiner Kumpel hat sich im Suff verplappert. Andi hat solange nachgebohrt, bis er jammernd zugab, „unterschrieben“ zu haben. Dann sei er durchgedreht.

Ob das wirklich stimmt, werde ich niemals erfahren. Doch es gibt keinen Grund, uns das Leben in der Zelle unnötig schwer zu machen, indem wir uns anfeinden. Im Gegenteil. Egal, ob er ein Spitzel ist oder nicht, gut miteinander auskommen müssen wir so oder so.

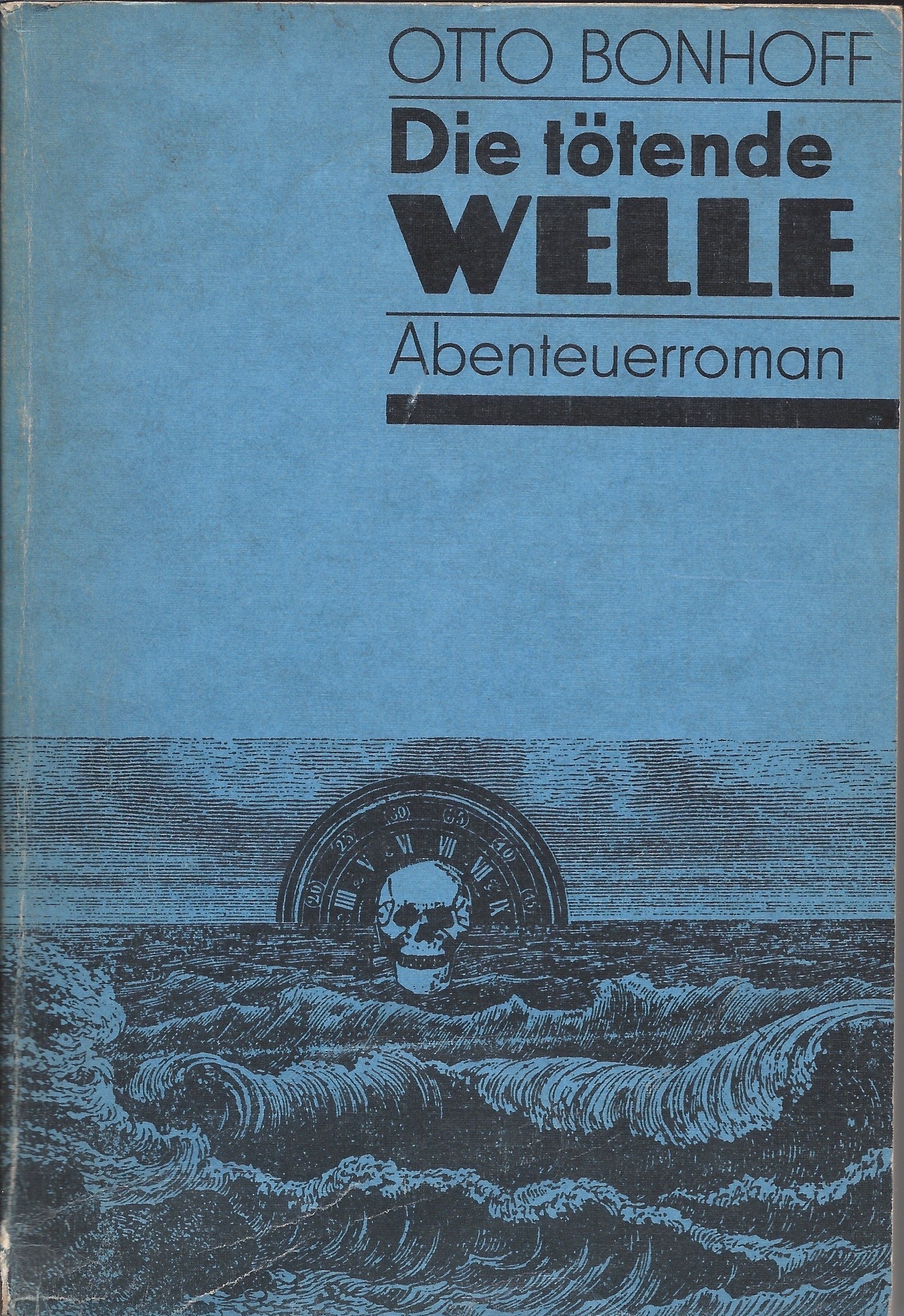

Mir fällt der „Satellit City Fighter“ von Udo Lindenberg ein: „Freddy sitzt jeden Tag am Hafen / Und die Schiffe fahrn vorbei / Nach Rio de Janeiro und nach Hawai …“. Dann vergrabe ich mich in meine erste Knastlektüre „Die tötende Welle“. Ein Abenteuerroman von Otto Bonhoff. 𝓕𝓸𝓻𝓽𝓼𝓮𝓽𝔃𝓾𝓷𝓰 𝓯𝓸𝓵𝓰𝓽 …

Der 18-Jährige, der einen Zettel schrieb und verschwand, ist endlich im Buchhandel‼️